vendredi 6 mai 2016

Par Eric Collias le vendredi 6 mai 2016, 13:21 - ecographe

Latour, B. (2005).

La science en action: introduction à la sociologie des sciences. La Découverte/Poche.

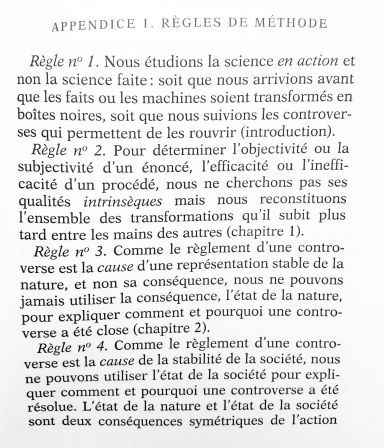

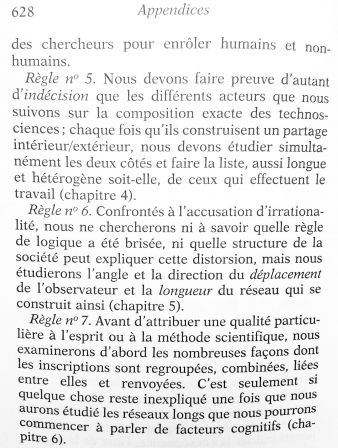

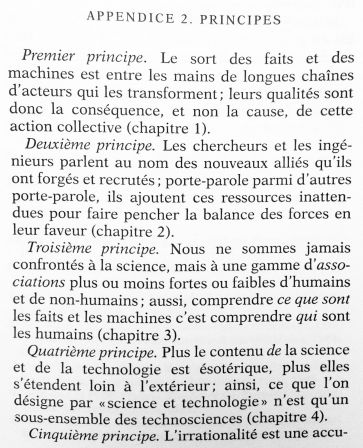

Le point de vue théorique et méthodologique défendu peut être résumé en six affirmations :

1. il faut analyser la science et la technique en train de se faire, plutôt qu’une fois faites ;

2. ce qu’on découvre depuis cette perspective ce sont des stratégies

d’acteurs : celles d’hommes de science et d’ingénieurs qui construisent

des boîtes noires - faits scientifiques ou machines - donnant

l’illusion d’exister comme réalités autonomes, d’avoir une stabilité

et de se répandre par elles-mêmes en vertu d’une sorte d’énergie interne

;

3. la construction de telles boîtes noires consiste en des

opérations de liaison et d’assemblage, de constitution et de

stabilisation de réseaux, d’affaiblissement et de renforcement des

multiples associations dont ces réseaux sont faits ;

elle est sociale dans la mesure où elle instaure, conforte et stabilise des liens ;

4. la distinction qui est habituellement établie entre science et

technique ne tient pas, car dans un cas comme dans l’autre on a

fondamentalement affaire aux mêmes processus et aux mêmes opérations ;

il s’agit d’un seul phénomène qu’on peut appeler "technoscience" ;

5. le lien social étant dans la machine, et vice versa, il n’y a

plus lieu de maintenir la distinction habituelle entre l’objet technique

et le monde social - ce ne sont là que deux fictions corrélatives - ni

de concevoir l’innovation comme émergence et diffusion dans un milieu

socioculturel, à consistance propre, de quelque chose qui serait en soi

dépourvu de socialité et de culture ;

6. l’innovation n’est rien d’autre qu’un processus de construction

de chaînes d’associations et d’organisation de réseaux stables par des

machinations, par des opérations d’enrôlement et de contrôle qui

masquent leur véritable nature de domination.

Quéré Louis. Les boîtes noires de Bruno Latour ou le lien social dans la machine. In: Réseaux, 1989, volume 7 n°36. pp. 95- 117.

jeudi 5 mai 2016

Par Eric Collias le jeudi 5 mai 2016, 23:57 - ecophore

Énoncé

1) Un énoncé ne se déplace jamais par lui-même d'un locuteur à un autre, il n'y a pas de force d'inertie qui expliquerait son mouvement.

2) Pour cette raison, le sort d'un énoncé est donc entièrement entre les mains des autres locuteurs qu'il doit intéresser ; sa destinée est, par définition, collective ; vous pouvez avoir prouvé sans conteste que la lune est un fromage, cet énoncé ne sera fait que si d'autres le répètent et le croient.

3) A cause de 1) et de 2), chaque locuteur se saisira d'un énoncé pour des raisons qui lui seront propres ; il agit comme un multi-conducteur : il peut être indifférent, hostile, il peut trahir l'énoncé, l'incorporer avec un autre, le déformer de toutes sortes de façon ou même, dans certains cas, le passer à un autre sans discussion.

4) A cause de cette traduction continue, l'énoncé va changer en passant de main en main ; chaque fois qu'il sera transféré il sera transformé et, selon toute probabilité, il sera difficile de lui attribuer un auteur bien identifié.

5) Si l'on part de cette situation agonistique, il est possible de définir, dans l'ensemble des jeux de langages,

- le cas le plus rare : celui d'un énoncé cru par chaque membre du collectif sans autre dispute, et passé de main en main sans autre déformation ;

- cas encore plus rare : le propriétaire de cet énoncé stable et répandu reste bien identifié et est reconnu comme tel par tout le monde : «Crick et Watson ont découvert que l'ADN avait la forme d'une double hélice. »

Fait : énoncé qui est répété par quelqu'un d'autre sans qualification pour être utilisé sans contestation comme prémisse d'un raisonnement. Selon les rapports de force, un énoncé devient un fait ou une fiction. (Latour, 1985)

Fait mou : se négocie aisément

Fait dur : énoncé accompagné de tellement d'éléments qu'il est impossible à déformer.

Controverse : lutte pour savoir celui qui est capable de rassembler en un point le plus grand nombre d'alliés fidèles et disciplinés. Si vous souhaitez convaincre un grand nombre de gens de choses inhabituelles, vous qui devez d'abord sortir de vos habituels chemins; vous reviendrez, accompagnés d'un grand nombre d'alliés imprévus et nouveaux, et vous convaincrez, c'est-à-dire que vous vaincrez tous ensemble. Encore faut- il que vous soyez capables de revenir avec les choses. Si vous en êtes incapables, vos mouvements seront perdus. Il faut donc que les choses puissent supporter le voyage sans se corrompre. Il faut aussi que toutes ces choses puissent être présentées à ceux que vous souhaitez convaincre et qui n'ont pas été là bas. Pour résumer, il faut que vous inventiez des objets qui soient mobiles, immuables, présentables, lisibles et combinables. (Latour, 1985)

Latour Bruno 1985, Les « vues » de l'esprit, Culture Technique, 14. 4-29.

mercredi 22 avril 2015

Par Eric Collias le mercredi 22 avril 2015, 15:05 - ecographe

"Éloigné/proche : le premier avantage à penser en termes de réseaux est que nous nous débarrassons de la tyrannie de la distance ou de la proximité ; des éléments qui sont proches quand ils sont déconnectés peuvent être infiniment distants si leurs connexions sont analysées ; au contraire, des éléments qui apparaîtraient infiniment distants pourraient être proches quand leurs connexions sont mise en évidence.[...]

La notion de réseau nous aide à nous débarrasser de la tyrannie des géographes dans la définition de l’espace et nous offre une notion qui n’est ni sociale, ni ’réellement’ spatiale, mais composée d’associations."

Latour Bruno, 1996. On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications, Soziale Welt, vol. 47, pp. 369-381.